映画プロデューサーとして、「告白」「悪人」「モテキ」など数々のヒット作を世に送り出してきた、川村元気さん。LINEでの配信でも話題になった、自身初となる小説「世界から猫が消えたなら」が発売されました。実はこの小説のカバー写真は、ilove.catに掲載されていたsnapshotsが元になっています。「世界から猫が消えたなら」という、猫好きにはショック(!?)なタイトルに込められたメッセージをお伺いしました。

—「世界から猫が消えたなら」には〈キャベツ〉と〈レタス〉という2匹の猫が登場します。ユニークな名前ですよね?

この小説を書く前に「ユリイカ」の猫特集(2010年11月号)を読んでいたら、安部譲二さんが酔っぱらって猫の名前をその時食べていたつまみの〈ウニ〉にしたというエピソードがあったんです。下手したら〈塩辛〉になっていたかも、とも書いていて。そんな簡単なことで、名前がつけられることが面白いなと。でも案外名前ってそういうことなのかなと思って。そのくだらなさが、愛おしくなったりするんだよなと。それで猫がレタスの箱に入っていたから〈レタス〉という名前にする、次に拾ってきた猫がレタスとそっくりだったから〈キャベツ〉という名前にする、ということを決めました。

—そもそも、猫を登場させるという設定は最初からあったのですか?

この物語は、正確には世界から“僕”が消えたならという話なんです。自分が死んだらどうするか、死ぬとなったら本当に大切なモノに気づくことができるのだろうか、と。この小説の中で消えていくモノは、あってもなくてもいいモノ。猫を好きな人は大好きだけれど、嫌いな人は大嫌い、どうでもいい人もいれば、自分の猫にしか興味のない人もいる。猫がいなくても人間は死なないけれど、ないと大変なことになるのではないかと思ったんです。他人にとってはどうでもいいことでも、自分にとっては大切なことってありますよね。猫はその象徴としてぴったりだなと。

—川村さんは猫を飼っているのですか?

小さい頃に猫を飼っていたのですが、ご飯を食べるときにうちにきて、またフラ〜とでていってしまう〈キャベツ〉と同じような、半野良猫でした。でもある日、出ていったきりに戻って来なかったんです。それから、母親が落ち込んでしまって。あたりまえのように毎日夕方になればやってきていたのに、突然いなくなることがあるのだなと。子どもながらに、もっと可愛がってあげればよかったと、すごく後悔したんです。今でも、猫がいなくなるということが、ドラマチックなこととして心に残っていて。だから、本を書く時にフッとでてきたのかもしれません。

—小説の中では、チョコレート、映画、時計、携帯など、猫以外にも「なくなってしまったらどうなる?」というモノがたくさんでてきます。タイトルにあえて猫を入れた理由は?

「世界から猫が消えたなら?」と聞くと、みんな一瞬、考えると思うんです。“えらいこっちゃ!”と思う人もいれば、“何が変わるの?”と思う人もいる。僕は映画でも文章でもコミュニケーションしたいんです。その作品をみた人が、自分のことを考えたり疑問をもったりすることが、一番大事。だから、このタイトルは投げかけなんです。そして、世界から猫が消えたならどうなるか。それぞれの立場によって反応はさまざまで、その人自身の価値観がモロにでてくる。その振れ幅の広さが面白いなと思って猫をタイトルに入れました。

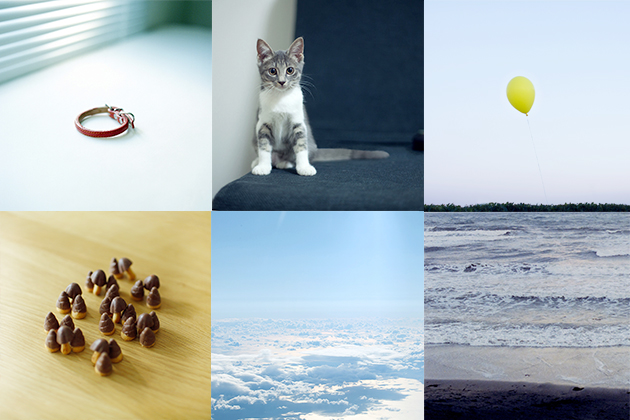

〈LINEで配信された写真。表紙の写真など、すべてフォトグラファーの丸尾和穂さんが撮影〉

—実は、ilove.catのsnaphotsに掲載されていた写真を、表紙に使っていただきました。この写真をみつけたきっかけは?

本を書き始める前に、〈キャベツ〉がどんな猫なのかを決めるために、写真集や絵本などたくさんの猫を見ていたんです。でも、よくあるカメラ目線で上目遣いの猫ではなく、消えるというイメージから、海をみている後ろ姿の猫を探していました。でも、南仏の海辺にいるような写真は、野良猫だからちょっと汚かったりして(笑)。たまたまilove.catのサイトで猫写真をチェックしていたら、この写真が目に留まったんです。僕はずっと海とか、ドラマチックな場所にいる猫を探していたのですが、あたりまえに部屋にいて、ソファーから半分だけ顔を出している猫をみてなるほどな、と。日常的な景色の中に、あたりまえにいると思っていたものが消えてしまうことのほうが、辛いのだなと。だから写真をみつけたことで、小説の原初のテーマに呼び戻された気がします。それから、ずっとこの写真をみながら原稿を書いていました。

—本の中では猫が“〜でござる。”という、ちょっと変なしゃべり方をしますよね。

最初はしゃべる設定ではなかったのですが、表紙の写真をみているうちに、この猫に話しかけられている気がしてきたんです。そこで、子猫の頃、母親と一緒にテレビで時代劇を見て育ったせいで、武士のような話し方になってしまった猫を描きました。なんか可哀そうだけど、可愛いというか。

よく、この本を映画にするのですか? と聞かれることが多いのですが、もし映画にしたとしても、猫にはしゃべらせないと思う。小説世界ならではの特権ですよね。そもそもこの本を書くきっかけは、吉田修一さんに映画「悪人」の脚本を書いてもらった時に、映画と小説が全く違うということを感じたから。この本のタイトル「世界から猫が消えたなら」を文章で書くと1行でその世界を表現できます。読者が想像力で補完してくれるからです。でも、映画で世界から猫が消えたシーンをつくろうとすると、どんなにカットを重ねても難しい。そういう文章でしかできない表現をやりたくて、小説を書くことにしたんです。だから今は、この本をどうやって映画化すればいいか、全くわからないんですよ。例えば、猫が全くでてこないとか……それくらい突飛なアイデアから発想をはじめるしかないかもしれません。ましてや猫がしゃべるなんて、ちょっと映画でやるのはかなり勇気がいりますね(笑)。

—そもそも、猫は全く演技をしないですしね。

映画に出来ない理由はそれもあります。猫がニャーンと鳴く1シーンを撮影するだけで、3時間くらいかかった経験があります(笑)。猫は全くお芝居をしてくれない。そういう意味でも、この本は映画化がとても難しいんです。ストーリーとしては映画的だと言われることが多いのですが、構造としては無理なことをやっています。それが、僕が映画人として、文章で物語をどうつくるかということに挑戦した理由です。

—猫である理由は、川村さんが小説を書く上で必然だったと。

この本では、あたりまえにあるモノがなくなることで、逆説的にその価値に気づくという発想が元になっています。映画や携帯がなくなることは、わりと簡単に想像ができたのですが、猫だけはやっぱりわからなくて。もちろん、自分の飼い猫がいなくなったら大変ですが、具体的に人間の役に立っているわけでないのに、ずっと人間と一緒にいるのはなぜだろうと。

そこで導き出した結論が、母親が言う「猫が人間を必要としているのではなく、人間が猫を必要としている」ということ。基本的には、猫は人間よりも寿命が短いので、自分より先に死ぬじゃないですか。でも人は、やがて悲しみが訪れることを知っていながら猫を飼う。それは猫に限ったことではなく、恋愛やありとあらゆることにあてはまりますよね。だって、ほとんどの恋愛は終わるし、別れがある。それでも、恋愛をする。滑稽なんだけど、それが生きるということなんじゃないかなと。自分より、ちょっと早く生きて、早く死んでしまう。猫に自分の人生をみているのだなと思ったんです。

—小説にしかできないこと、という前提で本を書き始めたとはいえ、猫の話を聞いていると、川村さんの私的な思い出や経験が入っていますよね。

今、ふっと思い出したんですけど、昔付き合っていた女の子から、別れてしばらくして突然「猫が死んだ」ってメールがきたんです。確かに、彼女は猫を飼っていて、この猫がいなくなったら不安だとよくいっていて。僕も付き合っていたときは、その猫を可愛がっていたのですが、しばらく途切れていた彼女との縁や思い出が、猫の死でふたたび繋がった。そういう記憶の断片が、意識せずに入っているのかもしれません。

—また猫を飼いたいとは思わないんですか?

猫がいなくなった時の辛さを想像すると、また飼うことに抵抗があるんです。でも僕は、この本を書いていた1年余り、ずっと〈キャベツ〉のことを考えていました。〈キャベツ〉は未だに、勝手にしゃべりかけてくる(笑)。小説を書いたことで、僕は〈キャベツ〉という、“絶対に死なない猫”を自分の中に、飼うことになったんです。

川村元気(わかむら・げんき)

1979年生まれ。映画プロデューサー。手がけた作品は「電車男」「告白」「悪人」「モテキ」「おおかみこどもの雨と雪」など。2010年、米The Hollywood Reporter誌の「Next Generation Asia 2010」に選出され、11年には優れた映画製作者に贈られる「藤本賞」を史上最年少で受賞。Casa BRUTUS誌にて「Tinny ふうせんいぬティニー」を連載中。

「世界から猫が消えたなら」川村元気(マガジンハウス)1470円 amazon.co.jp